FUMAROLE DELL'AREA IDROTERMALE DI PISCIARELLI

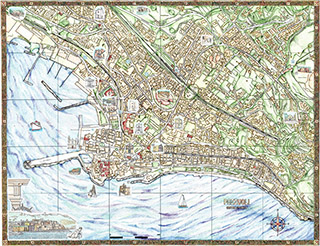

L'area di Pisciarelli è ubicata a monte della conca di Agnano, più precisamente alle spalle dell'edificio vulcanico della Solfatara, ed evidentemente con esso connesso. Essa è caratterizzata dalla presenza di fumarole, fanghi ribollenti e acque termominerali, ed è nota per le sue acque biancastre e alluminose, già menzionate da Plinio il Vecchio.

La località è citata anche nel "Nomina et virtutes balneorum, seu de Balneis Puteolanis" scritto nel 1197 dal poeta medievale Pietro da Eboli, opera dedicata a Federico II di Svevia, Imperatore del Sacro Romano Impero, personalità poliedrica e colta anch'egli amante delle acque termali. Il testo riporta in forma poetica che il bagno termale lì ubicato era noto con il nome di Bolla e che le sue acque erano apprezzate sotto il profilo terapeutico per la pulizia dell'inguine ovvero la vescica e per la cura della milza e pertanto molto ricercate e frequentate.

Il sito si contraddistingue per la presenza di un' ampia e ribollente "fangaia" (depressione che accumula acqua piovana e acqua di condensazione dei vapori mescolato con materiale argilloso) e numerose fumarole dove la principale si distingue per intensità e dimensione soprattutto nelle giornate con un'apprezzabile tasso di umidità. Infatti, nella detta particolare situazione atmosferica, la fumarola si palesa in tutta la sua "grandezza" condensandosi in un'alta e densa colonna di vapore ben visibile anche da lontano.

In alcune occasioni sono state segnalate proiezioni verso l'alto di acqua (geyser) con getti fino a cinque metri e con temperature tra i 75 e i 95 gradi centigradi che se pure hanno destato allarme, gli scienziati, sulla scorta di più complete informazioni strumentali, hanno ridimensionato gli stessi a fenomeni superficiali dovuti alle infiltrazioni di abbondante acqua piovana e con un elevato grado di pericolosità solo in prossimità dell'emissione di acqua e vapore.

Le fumarole di Pisciarelli sono bocche attraverso le quali gas e vapori caldi, ricchi di zolfo e altri composti, fuoriescono dal sottosuolo. Queste emissioni sono strettamente legate al sistema idrotermale dei Campi Flegrei. Il magma, che si trova a profondità variabili, riscalda l'acqua piovana e quella di infiltrazione, trasformandola in vapore surriscaldato. Questo vapore, insieme a gas di origine magmatica come anidride carbonica (CO2), acido solfidrico (H2S), metano (CH4) e idrogeno (H2) e altri ancora risale attraverso fratture e condotti nella roccia, raggiungendo la superficie con temperature che possono superare i 100°C.

L'area idrotermale di Pisciarelli, così come l'intera caldera dei Campi Flegrei, è da tempo monitorata e oggetto di studi e approfondimenti. Le costanti ricerche hanno dimostrato come proprio in quest'area, negli ultimi anni, i fluidi dell'ampia zona idrotermale dei Campi Flegrei si siano spostati e concentrati a una profondità inferiore al chilometro. Questo fenomeno ha comportato un ampliamento dell'area di emissione, confermando Pisciarelli come la zona più attiva dell'intera caldera.

Le fumarole di Pisciarelli non sono solo una curiosità geologica, ma rappresentano anche un importante "barometro" dell'attività vulcanica dei Campi Flegrei. La loro intensità, la temperatura dei gas emessi e la composizione chimica dei fluidi vengono costantemente monitorate dagli scienziati dell'Osservatorio Vesuviano dell'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia). Variazioni in questi parametri possono indicare cambiamenti nello stato del sistema idrotermale e magmatico sottostante, fornendo dati preziosi per la valutazione del rischio vulcanico.

Un recente studio, pubblicato dalla rivista 'Scientific Reports' con il titolo "The Pisciarelli main fumarole mechanisms reconstructed by electrical resistivity and induced polarization imaging", e realizzato nell'ambito del Progetto INGV 'Pianeta Dinamico - Working Earth' e della Convenzione B2 INGV-DPC 2019-2021, ha consentito, attraverso indagini geofisiche di tipo elettrico e tecniche tomografiche ad alta risoluzione, la ricostruzione dell'aspetto tridimensionale del sottosuolo dell'area di Pisciarelli, zona in cui si ribadisce, si riscontra la massima emissione di gas nei Campi Flegrei.

Tale studio ha messo in evidenza, tra l'altro, che la frattura attraverso la quale salgono in superficie i fluidi, provenienti da un profondo serbatoio, attraversa uno strato di materiale argilloso. Questo è un ulteriore contributo per la migliore comprensione dell'evoluzione dei fenomeni vulcanici e dei rischi associati, utile a migliorare le strategie di monitoraggio di un'area particolarmente attiva che negli ultimi dieci anni, si ripete, è stata oggetto di notevoli cambiamenti morfologici, compresa l'apertura di nuove fumarole e variazioni delle caratteristiche geochimiche dei fluidi emessi, nonché l'ulteriore estensione della pozza di fango esistente.

La conservazione di questo sito è di primaria importanza. Le fumarole di Pisciarelli sono parte integrante del Parco Regionale dei Campi Flegrei e rappresentano un patrimonio naturale e scientifico da tutelare. Il rispetto delle normative e delle indicazioni è essenziale per garantire la protezione di questo luogo straordinario per le generazioni future. Le fumarole di Pisciarelli ci ricordano che viviamo su un pianeta vivo, in continua evoluzione. Sono un'opportunità per riflettere sulla grandezza della natura e per apprezzare la scienza che ci permette di comprenderla e, in parte, di anticiparne i ritmi.

Il sito non è aperto al pubblico.

Potrebbe interessarti anche:

CAMPI FLEGREI:

IL TERRITORIO

ERUZIONE DI MONTE NUOVO

GLI ASTRONI

VULCANO SOLFATARA

NEWS

GROTTA DEL CANE

CONCA DI AGNANO

LITERNUM

RICOSTRUZIONE ARTISTICA 3D DEL FORO DI LITERNUM

LA BASILICA

IL CAPITOLIUM

IL TEATRO

L'ARA DI SCIPIONE |